في ظرفٍ وجيز، تحوّلت مجموعة تُعرف باسم “جيل Z 212” (الزومرز) إلى عنوان عريض في المشهد الإعلامي الوطني والدّولي، بعد أن تمكّنت من حشد آلاف الشّباب للنّزول إلى الشّارع، من دون أن تملك قيادة معروفة أو ناطقين رسميّين. هذه الحركة الغامضة تستند إلى خطاب محكم الصّياغة، يركّز على مطالب اجتماعيّة واضحة كإصلاح الصحّة والتّعليم وتوفير فرص الشّغل، ويشدّد على الالتزام بالسّلميّة، إلّا أنّ الواقع الميداني كشف عن صورةٍ أكثرَ تعقيدًا.

فعلى الرّغم من دعوات الحركة المتكرّرة إلى الانضباط، شهدت عدد من المدن المغربيّة، أبرزها سلا وإنزكان وأيت عميرة ووجدة، مواجهات عنيفة، تخلّلتها أعمال شغب وتخريب، واقتحام مؤسّسات تجارية ومصرفيّة، إلى جانب إحراق سيّارات أمنيّة، ما أثار ذعرًا واسعًا في أوساط السكّان المحليّين. هذه المفارقة بين نصوص “سلميّة” وسلوكيات “عنيفة” تضع الحركة أمام أسئلة عميقة حول بنيتها الحقيقيّة ومدى قدرتها على ضبط القواعد الميدانيّة.

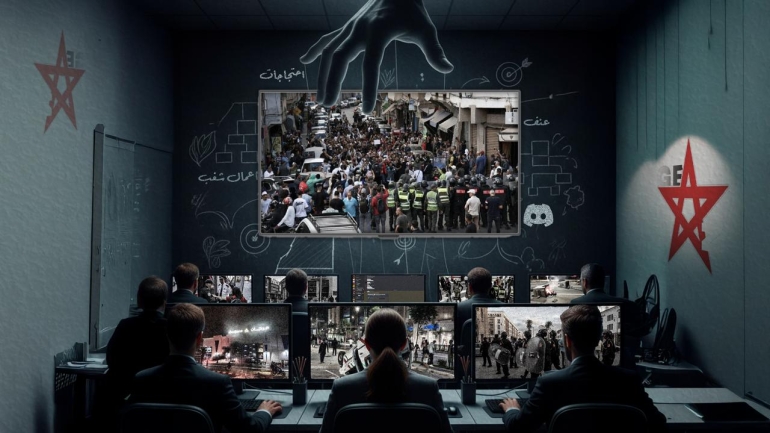

ووفق ما رصدته تقارير إعلاميّة، فإنّ التّنظيم يبدو لامركزيًّا بالكامل، يقوم على تجمّعات شبابية نشطة، تتواصل أساسًا عبر منصّات رقميّة مثل تطبيق “ديسكورد”، حيث يتم التّنسيق، وتوزيع الأدوار، وتحديد أماكن التّحرّك. في ظرف أسبوع واحد، قفز عدد أعضاء أحد السيرفرات من بضعة آلاف إلى أكثر من 150 ألفًا، في مؤشّر على سرعة انتشار “عدوى” التّعبئة الرّقميّة في أوساط الشّباب، خاصّةً أولئك المعتادين على منطق المنصّات، أكثر من منطق الهياكل الكلاسيكية كالأحزاب أو النّقابات.

غياب القيادة المعلنة صعّب على الحكومة إيجاد قنوات تواصل مباشرة مع المجموعة، بخلاف حركات سابقة كـ20 فبراير أو حراك الرّيف التي عُرفت بوجوهها ومطالبها الواضحة. لكن هذا الغموض، الذي قد يبدو تكتيكيًا، يجعَل الحركة عرضة لاختراقات أو انزلاقات غير محسوبة، لا سيما في ظل عدم وجود جهة تتحمّل مسؤولية ضبط السّلوكيات.

من خلال ما تنشره على قنواتها الرّقميّة، تقدّم الحركة نفسها كصوت احتجاجي يرفض العنف، ويركّز على قضايا اجتماعية ملحّة، مثل إصلاح القطاع الصحّي المتعثّر، وتخفيف الاكتظاظ في أقسام المستعجلات، والتّقليل من الإنفاق على التّظاهرات الرّياضيّة الكبرى، مقابل تعزيز الخدمات العمومية. وتظهر بياناتها بلغة قانونيّة دقيقة، تتبنّى مفردات حقوقيّة محكمة، وتشبه في تركيبتها الخطابات المتداولة في احتجاجات شبابية عبر العالم، مع رسائل مركّزة ومباشرة.

لكن ورغم وضوح اللّغة، فإنّ الميدان روى قصّة مغايرة؛ إذ وقعت مواجهات في عدّة مدن، وسُجّلت إصابات بالعشرات، منها 263 في صفوف قوّات الأمن و23 في صفوف المدنيّين، إضافةً إلى أكثر من 400 موقوف، وثلاث حالات وفاة في القليعة، وفق معطيات وزارة الدّاخلية. ورغم هذه التّطوّرات، استمرّت بيانات الحركة في التّأكيد على الطّابع السّلمي، ما يعكس تباينًا واضحًا بين نبرة الخطاب وواقع السّلوك على الأرض.

ويعزو مراقبون احتضان الشّارع لهذا الخطاب إلى سياق اجتماعي وسياسي مشحون، تخلّلته ملفّات ساخنة، من بينها وفيات في مستشفيات حكوميّة، ومشاكل هيكليّة في التّعليم والصحّة، تزامنت مع نقاش وطني محتدم حول أولويّات الإنفاق العمومي.

أمّا عن الجهات التي تقف وراء هذا الخطاب المحكم، فتُطرح ثلاث فرضياّت رئيسيّة: الأولى تفترض وجود فريق تحرير صغير داخل السيرفرات يشرف على صياغة البيانات وتوجيه الخطاب، والثّانية ترى في التّشابه مع احتجاجات دوليّة دليلاً على استعانة مسبقة بنماذج خطابية عالميّة جاهزة، أمّا الثّالثة فتشير إلى احتمال مساهمة متطوّعين من داخل وخارج المغرب، بينهم طلبة وأبناء الجالية، ممّن يمتلكون خبرات في التّحرير الرّقمي.

وبينما لا توجد مؤشّرات موثّقة عن تمويل خارجي أو استخدام كثيف لأدوات رقميّة آليّة (بوتات)، يظل حجم التّفاعل والمشاركة الرّقميّة يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا الزّخم وسرعة انتشاره، ما يتطلّب تدقيقًا فنيًّا مستقلًّا لتقييمه.

الحكومة من جهتها وصفت تعاملها الأمني بأنّه “متّزن” رغم ما وقع من أعمال عنف، بينما أكّدت الحركة عبر قنواتها التزامها بالسّلميّة. لكن الوقائع على الأرض تُظهر أنّ المناطق الأكثر هشاشة اجتماعيًّا كانت أكثر قابليّة للتّحوّل من احتجاجات سلميّة إلى مواجهات، خصوصًا بوجود قاصرين أو عناصر استغلّت الوضع للفوضى.

في المحصلة، تبدو الحركة حتى الآن ككيان شبابي غاضب، وجدَ في المنصّات الرّقميّة وسيلةً للتّعبير، دون أن يمتلك آليات فعليّة للضّبط الميداني. وهذا ما يجعل التّعامل الأمني وحده غير كافٍ لاحتواء الظّاهرة. فخلق قنوات حوار مؤسّسيّة مرنة، وضمانات لحريّة التّعبير، إلى جانب إجراءات عاجلة ذات أثر مباشر في مجالات الصحّة والتّعليم، قد يشكّل مدخلًا فعّالًا لنزع فتيل التّوتّر.